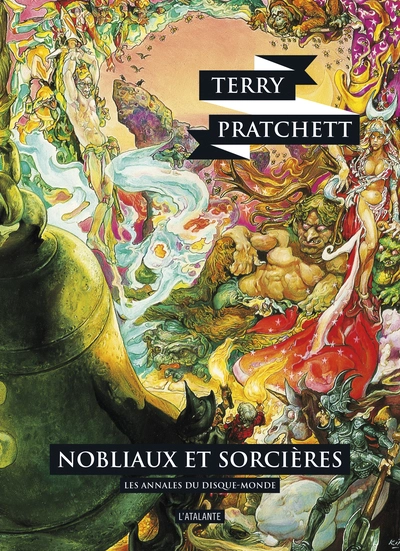

Les Annales du Disque-Monde Tome 14 Nobliaux et sorcières

Résumé éditeur

En stock

En stock

l’avis des lecteurs

Initialement, j’avais prévu, pour une fois, de ne faire qu’une courte session du Tour du Disque, le temps de lire et chroniquer Les Petits Dieux. Seulement voilà, Terry Pratchett, quand on aime, c’est un peu comme un paquet de vos bonbons préférés : on en prend un, puis un autre, et encore un autre et… le paquet est fini. Ayant gagné en maturité et en volonté avec les années, je suis désormais capable de juguler le processus pour me limiter à trois à la suite avant de m’arrêter ; en tout cas dans le cadre du Tour du Disque. Heureux d’avoir eu raison de faire confiance à mes souvenirs pour le tome précédent, je me suis lancé avec enthousiasme dans Nobliaux et Sorcières. J’anticipais le plaisir de retrouver les Sorcières autant que leurs aventures.

Pourtant, mes souvenirs de ce tome étaient parmi les plus nébuleux et épars de tous depuis le début de cette joyeuse aventure de relecture. En dehors de quelques rares éléments de l’intrigue et situations bien précises, je n’avais plus aucune mémoire des péripéties vécues par les personnages. Et par extension, je ne me souvenais pas non plus à quel point ce volume était si chargé en personnages, justement. C’est peut-être le véritable avantage de ne pas les avoir tant appréciés à l’époque, je les redécouvre d’autant avec des yeux neufs, et je les apprécie, de ce fait, bien plus. Très honnêtement, je n’avais plus aucune idée des enjeux profonds du roman, en dehors de celui de la déconstruction malicieuse du folklore Elfique et tout ce que cela pouvait entraîner ; avec, en soutien, bien sûr, la truculence habituelle des Sorcières dont je n’avais aucune raison de douter.

Or, ma surprise a été de taille. Je ne saurais dire si c’est l’enchaînement si direct avec Les Petits Dieux, que je n’avais pas opéré moi-même lors de mes précédentes lectures ou relectures, ou simplement ma capacité d’analyse qui m’avait fait défaut auparavant ; mais je me suis retrouvé absolument bluffé par la quantité d’enjeux que Terry Pratchett a réussi à insérer dans ce récit. Sans compter la qualité dudit récit, parvenant à un équilibre assez inouï, malgré la densité thématique et narrative, qui auraient pu être très facilement piégeuses. Sans que je ne m’y sois aucunement préparé, Nobliaux et Sorcières s’est subitement hissé parmi mes tomes favoris des Annales du Disque-Monde. Mais trêve de bavardages, il est temps de se mettre en selle, et d’expliquer tout ça. Accrochez-vous.

« Parfois, quand on s’intéresse de près aux galets, on comprend l’océan. »

Alors que Mémé Ciredutemps, Nounou Ogg et Magrat Goussedail reviennent de leurs vacances agitées à Genua, elles sont rapides à se rendre compte que le temps n’a pas cessé de s’écouler dans le royaume de Lancre et que les ennuis ne prennent jamais de congés. Quelque chose de malsain agite le pays, une influence sournoise semble affecter les gens. Il va falloir faire quelque chose. Seulement voilà, Magrat va bientôt devenir reine, elle doit préparer son mariage, Mémé sent bien qu’elle se fait vieille, et Nounou doit aussi s’occuper de sa (nombreuse) famille. Comment, alors, espérer pouvoir empêcher l’invasion du royaume par les maléfiques Elfes, ceux qu’on croit si beaux, si aimables, mais qui ne sont que cruauté et malfaisance ? Il ne manquerait plus que les mages se croient obligés d’intervenir en plus.

« La sorcellerie c’est pas le pouvoir, c’est la manière de le domestiquer. »

Commençons par le commencement, littéralement. J’ai d’abord été surpris de voir commencer le roman, pour la première fois depuis le début de la saga du Disque-Monde, par une note de l’auteur. Pratchett y parle très rapidement de la façon qu’on peut avoir d’aborder ses œuvres au sein des Annales, exposant à la fois les natures indépendantes de chacun de ses tomes, mais aussi leurs diverses connexions ; il présente ainsi le cycle des Sorcières comme un feuilleton, liant directement la fin de Mécomptes de Fées au commencement de Nobliaux et Sorcières. C’est la première fois qu’il évoque directement le sujet, et cela me paraît d’autant plus intéressant qu’il lie ce constat à une réflexion sur la nature des débuts, et notamment les débuts des histoires, qui constitue l’entame du roman lui-même. Au delà des particularités très « Pratchettienne » de ce début de roman, qui n’en est pas vraiment un, puisqu’il est une adresse quasi-directe aux personnes qui lisent le roman, il est assez intéressant de voir qu’à cette continuité narrative s’ajoute une continuité thématique. En effet, au delà de faire un lien direct, par le terme de feuilleton et par les événements relatés, entre les tomes 12 et 14 des Annales du Disque-Monde ; l’auteur fait également un lien plus discret entre les thèmes sous-tendant ces deux tomes, mais aussi ceux qui motivent Les Petits Dieux. Je pensais retrouver les Sorcières dans leur registre parodique de prédilection, avec un texte invoquant de nouveau Shakespeare et son Songe d’une nuit d’été. Mais il s’avère que le texte va bien souvent dans de toutes autres directions, ce qui ne peut que me réjouir ; comme j’ai déjà pu le dire, je trouve que Terry Pratchett excelle avant tout dans le registre de la satire. Il n’est à son meilleur que lorsqu’il s’agit de tirer un commentaire acerbe et pertinent des matériaux qu’il détourne et parodie.

« Elle t’a donné du pouvoir, pour un temps […]. Par la suite, le pouvoir diminue et le prix augmente. Puis il y a plus de pouvoir et tu continues de payer jour après jour. ils prennent toujours plus qu’ils donnent. Et ce qu’ils donnent, ça vaut moins que rien. Ils finissent par tout prendre. »

La question étant maintenant de déterminer quels éléments analyser en premier lieu. Puisque force est de le constater, Nobliaux et Sorcières est un volume foisonnant, à tous les niveaux. Et je dois avouer ici une certaine hésitation à propos de l’élément moteur du roman, à savoir ce que Pratchett appelle « l’amour du fer ». En lien avec ses Elfes et quelques déclarations des Sorcières à cet égard, j’aurais tendance à voir dans cette étrange reconstruction du magnétisme terrestre plusieurs choses, dont je ne saurais affirmer laquelle doit prévaloir sur les autres. « L’amour du fer », dans ce roman, évoque donc, à mes yeux, tout à la fois, le magnétisme du Disque, dépendant tout à la fois du fer et de la Magie, comme le goût des races conscientes du Disque pour le progrès technologique raisonné, un amour banal et pragmatique du fer et de ce qu’il peut apporter à l’humanité, un magnétisme universel ; mais aussi un rejet de ce qui dégoûte les Elfes, par pur instinct de conservation, à peine raisonné, et donc par opposition, un amour singulier. Le fer est chacune de ces choses et toutes à la fois et a constitué une énigme pour moi le long de cette lecture. Il aurait pu n’être qu’un outil narratif élaboré, mais me semble trop central aux enjeux de l’intrigue pour être écarté ainsi de l’analyse global. Je pense d’ailleurs que ses significations se construisent dans une dualité particulière avec ce que représentent les Elfes eux-mêmes au sein du roman.

Ces derniers, comme souvent désormais dans les volumes des Annales, sont tout à la fois un enjeu direct de l’intrigue, au premier degré de lecture, mais aussi un symbole que Terry Pratchett utilise de façon allégorique, à l’instar du fer. Les Elfes constituent un des ponts thématiques avec Les Petits Dieux – et dans une moindre mesure avec Mécomptes de Fées – que j’évoquais plus haut. Ils sont un point de convergence aux questions de foi, d’autorité, et surtout de leurs abus, notamment par leur usage de la puissance des symboles, du pouvoir de l’image et des légendes. Et bien qu’ils soient les principaux antagonistes du récit, ils y servent surtout comme catalyseur, dans la narration comme dans l’évocation des enjeux qui les entourent et qu’ils provoquent.

« La force d’une elfe réside dans sa capacité à convaincre ses victimes qu’elles sont faibles. »

Au rang de ces enjeux, on peut notamment considérer leur capacité d’influence, en lien direct avec Les Petits Dieux, encore une fois, au travers de leur capacité de fascination, utilisée pour lier des humains à leur cause par la seule force de leur gueulamour. Ce dernier terme est une habile non-traduction de Patrick Couton du mot glamour pour jouer sur l’aspect rural de Lancre, un des ressorts importants du récit, à la fois comique et symbolique. Le concept de gueulamour est polysémique et nébuleux au sein de la narration, mais on peut le rapprocher d’une certaine capacité de fascination. Les Elfes jouent sur leur prétendue beauté éthérée, la mystique qui les entoure, pour leurrer leurs victimes ; ils séduisent, ils ne convainquent pas. Ils n’ont d’autre but que de s’amuser au dépens de cielles qu’ils capturent, ils sont des prédateurs sans morale ni objectif en dehors de la conquête du pouvoir, un pouvoir dénué de sens, qui ne représente finalement rien. À cet égard, ils sont des antagonistes assez particuliers, puisque l’intérêt à les lire ne se trouve pas tellement dans leurs motivations ou leur comportement mais dans les méthodes qu’ils utilisent et celles qu’on doit utiliser pour les vaincre.

Dans cette optique, les personnages des jeunes sorcières amatrices qui cherchent à se former seules sont un petit tour de force ; parfaites représentantes du passage difficile qu’est l’adolescence, et les portes que cette période peut ouvrir à des déviances dangereuses. On notera à cet égard l’apparition d’Agnès Créttine, future sorcière du convent de Lancre qui permettra d’explorer plus avant une partie de ces thématiques dans Masquarade. Par ailleurs, j’ai eu du mal à ne pas voir dans le personnage de Diamanda, jeune femme leurrée par un pouvoir illusoire et gratuit offert à elle par la Reine des Elfes, un symbole de certaines méthodes de radicalisation religieuse (dogmatique). L’espace d’un dialogue avec Mémé Ciredutemps, illustrant au passage l’idée de l’effet Dunning-Kruger, tout est dit : l’impression de vide qu’on ressent, la solitude, les envies de rébellion, de redéfinir son cadre de vie et ses libertés individuelles, impossibles à assouvir, à cause d’un cruel manque de perspective. Il suffit alors d’offrir un tant soi peu de cette perspective, de ce sentiment inédit de libre-arbitre, détaché – semble-t-il – de toute obligation morale, pour s’offrir l’allégeance aveugle d’une âme encore pure au cœur, mais corrompue par ce pouvoir qui semble n’obliger à aucun sacrifice, aucune contrepartie. Seulement, très vite, malgré les avertissements, Diamanda finit inféodée à ce pouvoir, sans avoir pu en profiter réellement, et sans possibilité d’y échapper, le pouvoir n’a été qu’une illusion au service de la manipulation. Les Elfes se prennent pour des dieux, tentent de faire en sorte que leurs victimes croient qu’ils en sont effectivement. Ils n’ont du pouvoir que parce qu’on croit en eux, en leur image, en tout cas en celle qu’ils projettent et font vivre dans les esprits. C’est encore un lien thématique fort avec Les Petits Dieux ; on peut avoir le pouvoir d’un dieu si on parvient à convaincre les gens qu’on en est un, car ils vous donneront le pouvoir que vous n’aurez pas à exercer vous même. La seule façon de les vaincre, c’est par un effort constant de volonté.

« Moi, j’suis contre le farfouillage dans l’occulte. Quand on commence à farfouiller dans l’occulte, on tarde pas à croire aux esprits, et quand on croit aux esprits, on tarde pas à croire aux démons, et on a pas le temps de dire ouf qu’on croit déjà au dieux. Et alors là, on est vraiment dans le pétrin.

[…]

» – Mais tout ça existe.

– C’est pas une raison pour se mettre à y croire. Ça les encourage et puis c’est tout. »

Mais fort heureusement, contrairement à ce que je pourrais laisser croire, Nobliaux et Sorcières ne se résume absolument pas à ses liens avec son illustre prédécesseur, bien au contraire. Comme je disais, ce tome est foisonnant, et au travers de ses nombreux personnages, il évoque bien d’autres thématiques. Terry Pratchett mobilise notamment la parodie du Songe d’une Nuit d’Été de Shakespeare afin d’évoquer la question du statut social, avec les danseurs Morris de Lancre ; mais pas seulement, étendant le discours et les interrogations à Magrat et Vérence II. Ces deux derniers sont tiraillé·e·s entre ce qu’iels estiment être leurs devoirs respectifs : elle en tant que future reine, future épouse, ancienne sorcière, mais aussi et simplement en tant que Magrat, lui en tant que roi, futur époux, ancien fou, et homme fou amoureux de Magrat. Leurs deux parcours sont des parcours d’auto-détermination et de progrès personnels, entre apprentissage constant et quête d’idéaux. Tout ceci qui se poursuivra dans les prochains tomes, consistant en partie pour tous les deux à se battre contre l’image qu’on se fait d’eux, mais aussi et surtout contre l’image qu’iels se font d’eux-mêmes. Cette émancipation, Terry Pratchett la fait passer par le progrès, d’abord : par le luxe de pouvoir penser à autre chose que sa subsistance ou son travail, son devoir. Tant qu’elle était une sorcière, tant que lui était un fou, iels ne se posaient pas tant de questions, c’est avant tout leurs positions neuves de pouvoir qui leur permettent cette complète remise en question, bien qu’elles la causent également, en partie. Le contraste avec les danseurs Morris, à cet égard, est saisissant, lorsqu’ils tombent nez-à-nez avec la vision essentialisée qu’Hwel le dramaturge fait d’eux et leur population dans sa pièce. Ils ne songent pas à changer, à faire en sorte d’éviter de ressembler à cette vision. Bien vite, ils l’embrassent, parce qu’elle ressemble à la vision qu’ils ont, malgré tout, d’eux-mêmes ; ils la reconnaissent, mais surtout, ils n’ont pas le luxe de la remettre en question. On verra même plus tard dans le récit qu’ils y trouveront une forme de force, tout simplement parce que cette vision, malgré tout, leur correspond, ils ne ressentent pas le besoin de s’en émanciper. Or, si Vérence et Magrat, de leur côté, ressentent ce besoin, c’est que quelque part, ils ont des choses à changer, pour eux-mêmes et pour l’autre. Leur influence mutuelle et le rapport qu’ils entretiennent est un deuxième moteur de leurs évolutions. Voulant être le ou la meilleur·e possible l’un·e pour l’autre comme pour leur peuple, iels font au mieux pour évoluer dans ce sens, via l’éducation, la réflexion, et, aussi difficile que ce soit pour eux, la communication.

La question du statut social est traitée à travers ces deux prismes, mais aussi celui des sorcières ou des Elfes, et devient, au delà des questions sociales, bien qu’en lien étroit avec elles, des enjeux de pouvoir, d’amour-propre et de respect, tous s’entremêlant, s’influençant sans cesse les uns des autres. Ce que l’on croit de soi, ce que d’autres en croient, ce que l’on fait pour le changer ou éviter de trop se laisser influencer, tout ça joue en permanence sur la personnalité de tout un chacun. Chaque question non résolue ou mal résolue devient alors un levier de pouvoir à manipuler pour les personnalités les plus toxiques. Un rappel discret, mais sous un angle différent, aux problématiques d’Au Guet !, avec ici, bien entendu, les Elfes dans le rôle des parasites utilisant les doutes et craintes de leurs victimes à leur profit, ne se résolvant aux luttes directes de pouvoir que lorsque leurs jeux n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour eux, quitte à en être, en dernier ressort, victimes.

« Les mots ont ceci de particulier que leur sens peut se distordre comme un serpent ; et quand on veut trouver des serpents, il suffit de les chercher derrière des mots qui ont changé de sens. »

Ce statut de parasites est d’ailleurs important, puisqu’il est un moyen parfait pour Terry Pratchett de commencer à utiliser des concepts nouveaux, au travers notamment de la ré-introduction de Cogite Stibon dans le récit, disparu depuis la fin des Zinzins d’Olive-Oued. Désormais »Lecteur des écritures sympathiques » à l’Université de l’Invisible, il bénéficie déjà d’un nom au delà de sa fonction, et donc d’une sérieuse importance dans la hiérarchie des mages. Par ailleurs, en tant que représentant d’un nouveau courant, bien plus moderne, de la magie, il bénéficie de l’oreille distraite de Mustrum Ridculle, ce qui n’est pas une mince affaire. Avec Cogite et son approche novatrice de la magie, qu’on pourrait aisément comparer à l’irruption de la physique quantique dans notre réalité dépourvue de magie, Terry Pratchett se permet quelques nouveautés et fantaisies, tant conceptuelles que stylistiques, qui esquissent discrètement ce qui deviendra La Science du Disque-Monde, que j’ai terriblement eu envie de reprendre en main à l’issue de cette lecture. D’abord des apartés purement techniques, sous forme d’adresses aux lecteurices, explicitant les différences entre les pratiques de la magie qui peuvent exister, notamment entre Mages et Sorcières. Il expose ainsi certains aspects précis du fonctionnement interne du Disque-Monde, y entérinant la réalité des dimensions parallèles ; ou, dans le cas des Elfes, parasites, profitant de la potentielle finesse entre les mondes pour lancer leurs invasions.

Stylistiquement, on peut noter encore une fois son goût pour les saynètes qui font à la fois office de respiration dans la narration, n’exposant en elles-même que des informations mineures à son avancée, mais dont certains éléments font office d’exemple détournés au propos allégorique du roman en général. On peut par exemple citer l’apiculteur royal, complètement détaché de l’intrigue, trop concentré sur ses abeilles, vouant une haine farouche et justifiée envers les guêpes. Ces dernières servent de faire-valoir aux Elfes lorsqu’il explique leur comportement, tout comme les abeilles peuvent illustrer à d’autres moments d’autres éléments de l’intrigue par des chemins de traverse. Pratchett fait ici montre d’un réel talent pour la parabole, tant littéraire que littéral, se permettant ainsi de continuer à parler de la même chose sans pour autant en rajouter et risquer l’indigestion. En effectuant ces parallèles thématiques et narratifs, il tisse des liens discrets mais solide entre les différentes parties de son roman pour rester cohérent sans passer son temps à insister trop frontalement sur ses thématiques les plus importantes.

« Il fallait un équilibre. On ne décidait pas de devenir une bonne sorcière ou une mauvaise. Ça ne marchait jamais longtemps. On tâchait autant que possible d’être une sorcière, un point c’est tout. »

Par ailleurs, on peut aussi noter, peut-être eu égard à l’inspiration Shakespearienne, un effort particulier sur les dialogues, qui, au delà de porter la majorité de la charge comique du roman, lui permettent d’énormément gagner en légèreté, en rythme, mais aussi en profondeur. Charge comique, d’abord, parce que la plupart des personnages ont une verve et une répartie assez formidable, sans jamais paraître trop littéraires, mais bien organiques ; ce qui est autant à mettre au crédit de Terry Pratchett que de Patrick Couton. Toujours comique, ensuite, parce que l’auteur utilise à foison une technique qu’il maîtrise excessivement bien et qui fonctionne à merveille, à savoir les dialogues à chute. Il s’agit simplement de faire prendre la suite de la narration au dialogues afin de faire avancer la situation présentée, pour en effectuer le dénouement au travers de la réaction des personnages, soit pour créer un effet de surprise, soit pour faire prendre conscience aux lecteurices d’un élément qui n’aurait pas été exposé ou explicité jusque là au sein de la narration.

Il est également à noter que les différents lexiques, habitudes ou tics de langage et réflexions des personnages sont autant d’éléments illustratifs des thématiques du roman, à commencer par l’aspect parodique des œuvres de Shakespeare. Ceci étant dit, ces dialogues permettent aussi de montrer avec plus de verve que la narration n’aurait su le faire les différences que Terry Pratchett fait entre les cultures rurales et urbaines du Disque, mais aussi entre les Sorcières et les Mages, à travers notamment des échanges entre Mémé Ciredutemps et Mustrum Ridculle. On continue à y trouver des divergences de pensée, souvent au crédit des Sorcières en général, et à celui du bon sens péremptoire de Mémé en particulier ; mais jamais il ne déroge à sa règle de bienveillance et de prise de recul, ne jugeant personne ou presque, laissant à tous les points de vue une certaine place pour s’exprimer.

« C’est p’t-être manquer de cœur, mais pas de tête. J’ai jamais prétendu être gentille, seulement sensée. »

La dernière chose qui m’a frappé, et surpris, je dois le dire ; c’est l’impression, en filigrane, que Terry Pratchett commence, dans ce tome, à jouer plus hardiment avec sa création. Il commence, par le biais de certains ajustements narratifs et corrections de continuité, à réinventer une partie de son univers ; à déconstruire les codes qu’il a lui-même fini par bâtir à partir de la déconstruction d’autres. Cela me paraît être cohérent avec sa démarche générale depuis le début des Annales du Disque-Monde, puisque il n’a eu de cesse de vouloir y introduire des éléments dissonants avec la fantasy classique. Quoi de mieux, pour ça, que d’introduire des dissonances lui-même pour renforcer le sentiment de dépaysement. Notamment par l’introduction de raisonnements scientifiques à la sauce Disque-Monde. Cet univers étant sans cesse sujet à des bouleversements, d’une nature profondément instable, il peut se permettre de faire énormément de choses avec, et ne s’en prive pas, tout en tâchant de conserver des bases classiques solides.

J’ai le sentiment que le Disque-Monde est un laboratoire d’idées dont les applications ne cessaient de surprendre le laborantin lui-même, qui ne cessait de trouver de nouvelle façons de considérer sa création et essayait d’en sortir un maximum d’expériences. Un bon exemple de cet infini horizon des possibles est son utilisation des Races du Disque. Même s’il préférera y substituer le terme d’Espèce, dans une optique universaliste. Traditionnellement, dans un monde de fantasy, cette donnée est essentielle, car elle dit énormément de choses sur les personnages en fonction de leur appartenance. À cet égard, Terry Pratchett, dans son processus habituel de déconstruction, utilise ce trope, et très vite, essentialise les Races du Disque et leur prête des caractéristiques propres. Pour mieux les déconstruire derrière et les faire exploser les barrières que ces caractéristiques créent, à l’image des codes qu’il utilise. À l’image de Casanabo, Nain ne répondant absolument pas aux standards habituels qu’on prête aux Nains du Disque : rasé plutôt que barbu, habillé autrement qu’en cotte de mailles et armure lourde, préférant évoluer dans des milieux cosmopolites, etc. Car si les Trolls, les Nains et consorts n’ont pas vraiment eu l’occasion de se montrer au sein de ce tome, ils existent tout de même dans l’univers des Sorcières, qui ne les considèrent pas à l’aune de leur essence consacrée, mais à l’aune de leur expérience. Nounou, par exemple, se laissera séduire avec ravissement par le deuxième plus grand séducteur du Disque, sans doute, de son propre aveu, « parce qu’il fait plus d’efforts ». Les Sorcières préfèrent voir les individus en fonction de leurs actes, et non d’une image collective qui procède forcément d’une part d’invention. Encore et toujours cette sagesse inspirée de bon sens que Pratchett aime tant leur prêter.

« Faut pas confondre personnel et important. Les gens confondent toujours. »

Un tome foisonnant donc. Si foisonnant que j’ai peur de ne pas être parvenu à tout en dire, encore moins à y avoir tout trouvé. Peur aussi d’avoir peut-être trop voulu y voir, tant j’étais régulièrement soufflé par les découvertes que j’y faisais. Tant de personnages, tant d’intrigues croisées, de thématiques creusées, de réelles émotions de lecteur, aussi. La sororité des Sorcières est un exemple de l’humanité foudroyante que Terry Pratchett était – et est toujours, au travers de ses écrits – capable de mobiliser ; et si je n’en ai pas tant parlé ici, c’était surtout pour éviter de me répéter par rapport à mes chroniques passées sur le cycle des Sorcières, mais aussi et surtout pour garder quelques munitions pour celles à venir. Mon plus grand regret sera finalement de ne pas avoir pu caser dans celle-ci toutes les citations que j’avais notées au fil de ma lecture, ces distillations de sagesse qui me tiennent tant à cœur dans l’oeuvre de cet auteur unique. L’un des seuls capables tout à la fois de m’émouvoir, me faire rire et me faire réfléchir, parfois en moins de deux phrases consécutives.

Nobliaux et Sorcières s’est par surprise hissé parmi mes tomes favoris des Annales et y restera sans aucun doute pendant très longtemps, à moins que mes relectures à venir ne me fournissent d’autres raisons d’être surpris de la même manière. Il cultive la force des plus grands tomes du Disque-Monde, à savoir un équilibre quasi-parfait entre ses différents enjeux, ses personnages et son intrigue, tout en maintenant un niveau de rire presque constant, sans jamais se perdre en rythme. Mon seul et infime regret sera finalement sa foisonnance. Ironiquement, il pêche (si peu) par où il brille ; et j’aurais sans doute préféré quelques dizaines de pages de plus pour mieux expliciter quelques aspects-clés du récit et trouver une conclusion un peu plus satisfaisante. Mais vraiment, je pinaille, le reste est si excellent que j’avais moi-même du mal à en revenir malgré mon amour pour l’oeuvre de Terry Pratchett. Sa capacité à opérer des liens thématiques et dramaturgiques entre les différents tomes de sa saga me bluffe et continuera de me bluffer au fil de mes relectures.

Ce qui me fait penser que le prochain sur la liste est Le Guet des Orfèvres. Et je crois qu’on y aborde la question du racisme, pardon, de l’espécisme. Quel heureuse coïncidence.

Une dernière revisite et j’attaque la rentrée et la préparation du festival TPS qui approche à grands pas. Encore de l’humour avec Nobliaux et sorcières de Terry Pratchett.

Mémé, Nounou Ogg et Magrat reviennent de leur précédent périple (voir Mécomptes de fées). Au royaume de Lancre, le mariage de Magrat et du roi Vérence est programmé (à la grande surprise de ladite Magrat). Mais en parallèle, Esmé se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Une menace depuis longtemps oubliée se rapproche. Ils veulent revenir. Ils sont charmants, beaux, ensorceleurs, enchanteurs … Ce sont de véritables saloperies qui n’aiment rien tant que voir souffrir leurs proies. Ce sont les elfes, et une porte vers Lancre pourrait bien leur être ouverte.

Dans la bataille à venir, les sorcières pourront compter sur l’aide parfois douteuse de quelques mages venus pour le mariage, et l’on aura des révélations étonnantes sur la jeunesse de Mémé (et oui, Mémé a été jeune).

C’est toujours un régal de retrouver les sorcières. Et quand en plus elles sont accompagnées de la crème des mages, bibliothécaire inclus, c’est doublement bon. Pour un épisode assez sombre et rude, émouvant, même si on rit beaucoup.

Un volume dans l’ombre du poids des croyances, de l’emprise qu’exercent les elfes, des figures particulièrement sinistres dans le paysage du Disque-Monde. Une réflexion sur l’assujettissement, sur la croyance dans l’illusion, sur la peur. Mais également sur les regrets des occasions manquées, sur les tournants de la vie qui ont tout changé.

Sans oublier les répliques qui tuent de la paire Mémé / Nounou Ogg, quelques scènes d’anthologie à la sauce Disque-Monde, dont une scène de beuverie puis de gueule de bois très réussie. Et côté magie et fantazy, un volume où les sorcières vont devoir faire appel à toute leur puissance, non sans donner quelques bonnes leçons à des jeunettes un peu présomptueuses.

Bref, comme chaque fois que les sorcières sont dans le coup, un excellent cru.

Livraison soignée

Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires

et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres

romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé

Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés