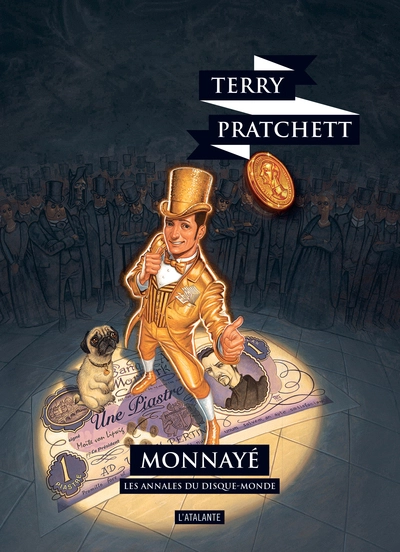

Les Annales du Disque-Monde Tome 32 Monnayé

Résumé éditeur

En stock

En stock

l’avis des lecteurs

Je confesse avoir pris beaucoup trop de temps depuis la dernière fois. Presque un an. C’est long. Mais à l’angoisse d’avoir de moins en moins de choses à dire au fur et à mesure des volumes – j’en suis quand même à 32 tomes re-écumés, excusez du peu – s’est ajouté une autre angoisse, beaucoup plus sournoise et insidieuse : celle que ça se termine. Parce que mine de rien, en dépit de mes plaintes et chouineries habituelles, j’éprouve quand même un plaisir singulier à parcourir à nouveau les écrits de Terry Pratchett, sans parler du fait d’écrire à leur propos ; alors forcément, quand on est clairement plus proche de la fin que du début, on commence à souffrir un peu à l’idée que bientôt, il n’y aura plus rien à dire parce qu’il n’y aura cruellement plus rien à lire.

Alors oui, certes, il me restera les Tiphaine Patraque, quelques hors-séries et des adaptations audiovisuelles, mais le plus gros du travail et de l’héritage du maître sera derrière moi, et j’aurais bien du mal à seulement envisager de recommencer le Tour du Disque à propos des Annales elles-mêmes.

Du coup, oui, je l’avoue sans peine ni scrupules : j’espace.

D’autant plus qu’à la réflexion, je suis aussi un peu submergé par un constat assez amer quant à ces mêmes Annales : le meilleur est derrière moi. En effet, je le savais – inconsciemment – avant d’ouvrir Monnayé et je le saurais avec bien trop d’acuité lorsque j’ouvrirai les trois derniers tomes qui me restent : le meilleur est passé. Aussi bon que Terry Pratchett fût, il aurait fallu un miracle pour passer derrière Ronde de Nuit ou Le Régiment Monstrueux et les dépasser, pour ne citer que les plus frappants et les plus évidents ; ces romans constituant à mes yeux le sommet de son œuvre. Or, une fois le sommet atteint, soit on y reste, soit on en chute. Et du talent de l’auteurice dépend la durée et l’intensité de ladite chute.

Tout ça pour effectivement dire que dans la continuité de ce que je disais à propos de Timbré, si le travail de PTerry conserve tout mon attachement et ma tendresse, et que son standard littéraire reste miraculeusement élevé, on ne peut que constater une certaine baisse de régime. C’est toujours bien, voire très bien, mais n’empêche que quand même, c’est moins bien.

Mais évidemment, je ne vais pas me contenter de le dire : il faut l’expliquer. C’est pour ça qu’on est là.

Procédons.

« Il l’avait fait. Tout marchait. C’était la poste. Et ça ne l’amusait plus. »

Moite Von Lipwig a réussi sa mission : la poste est de nouveau opérationnelle et les gens lui font confiance comme à aucune autre institution. Au point que Moite commence d’ailleurs à s’ennuyer et à bêtement chercher le danger pour le simple principe de pouvoir à nouveau ressentir le frisson qui normalement le pousse sans cesse vers l’avant. Par chance, le destin – et Havelock Vétérini – ont un nouveau défi à lui soumettre : remettre d’aplomb la Banque d’Ankh-Morpork. Quitte à se mettre à dos tout son personnel, ses traditions et surtout, ses redoutables actionnaires, la détestable famille Prodigue.

« Mais il n’existe en réalité aucun pouvoir au monde capable d’assurer l’honnêteté d’une banque qui ne tient pas à rester honnête. »

Alors, d’où est-ce qu’elle provient, d’après moi, cette relative baisse de régime ? De deux choses :

La première, c’est que mine de rien, en terme de satire, Terry Pratchett, bien malgré lui, et paradoxalement à cause de son propre et unique sens de la synthèse, commence à doucement manquer de matériel à satiriser, et surtout à satiriser à sa manière subtile et au long cours. J’en veux pour preuve l’avant-propos qu’il place lui même en exergue de Monnayé, où il précise comme authentique une anecdote socio-économique rapidement narrée plus tard dans le roman ; la frontière entre les événements du Disque-Monde et la réalité historique de notre Globe commence sérieusement à s’affiner. À force d’introduire des éléments de plus en plus réalistes dans sa fiction, de rendre sa fantasy plus steam-fantasy que jamais – ironique, considérant que trois tomes plus tard nous aurons Déraillé – forcément, il ne peut plus bénéficier des mêmes marges de manœuvre qu’auparavant. Il se doit de désormais forcer ses démonstrations là où elles coulaient de source, puisqu’elles dépendent de connaissances nettement plus contemporaines et techniques qu’auparavant. S’il était facile de parodier Conan le Barbare sur la base d’une connaissance populaire un minimum partagée, il est nettement moins aisé de blaguer sur la physique quantique en faisant de la magie son avatar ; la blague initiale devient de plus en plus sérieuse et difficile à articuler. Et de fait, plutôt que de nous parler en notes de bas de page d’un événement typiquement Disquien qui aurait pu nous faire rire et réfléchir en même temps comme il en avait l’habitude, il nous réfère directement à une étude bien réelle sur la corrélation entre la longueur des ourlets des vêtements féminins et les crises nationales que subissent les différents États depuis la révolution industrielle. Ça fonctionne toujours, mais c’est nettement plus frontal, moins fin.

La deuxième raison tient plus directement au personnage de Moite et ce qu’il représente au sein de son propre cycle. Pour le dire assez simplement, je trouve que Terry Pratchett, pour la première fois, se rate peut-être un peu avec la trajectoire de son protagoniste anti-héros. Alors pas que M Von Lipwig soit détestable ou quoi, hein, loin de là. Je l’aime bien, au fond, j’aime bien ce qu’il représente. Mais cependant, pour la première fois, j’ai eu le sentiment assez gênant qu’une partie de la progression psychologique opérée par Terry Pratchett lui-même sur son personnage avait été perdue en route. Que Moite s’ennuie dans la routine du succès, c’est un excellent arc, j’aime beaucoup. Ce que j’aime moins, c’est qu’il semble avoir oublié pour lui-même la leçon même que son auteur lui avait fait apprendre – comme à nous, indirectement – dans le roman précédent de son cycle, à savoir que l’escroquerie, même non violente dans son exécution, est un crime grave qui a des conséquences violentes. Que Moite recommence à se trouver des excuses dès qu’il a le moindre feu sous les fesses ou qu’il minimise ses méfaits ou leurs conséquences, là où précisément il avait fallu qu’il arrête pour commencer son arc de rédemption, ça me gêne. C’est au pire un retour en arrière et au mieux une stagnation de personnalité que je trouve indigne de la qualité habituelle de Pratchett quant à ses protagonistes ; d’autant plus gênant quand je loue sans cesse la qualité d’apprentissage qu’il prête habituellement à ses personnages les plus moralement lumineux. Que Moite soit gris ne me gêne pas tant que ça, mais ça m’embête qu’il se complaise un peu trop dans cette zone d’ombre, parfois, au lieu de simplement y puiser quand ses élans les plus purs le nécessitent afin d’arriver à ses fins.

« Est-ce que je suis vraiment un salaud ou vraiment fort pour raisonner en salaud ? »

En fait, fondamentalement, on en revient au fait que cette suite est une suite presque trop complète de Timbré. Thématiquement, formellement, narrativement, on prend les mêmes et on recommence, sans le renouvellement auquel on a habituellement droit d’un volume à l’autre, y compris au sein d’une même saga. Ce qui n’est pas illogique, fondamentalement. Après tout, on parle d’un monde moderne urbanisé, de révolution industrielle et d’émergence de nouveaux modèles au sein d’un monde extrêmement traditionnel ; il est logique et cohérent d’en faire la démonstration dans un cadre similaire, avec des enjeux et des personnages similaires.

J’en viendrais seulement à me demander si ce qui est devenu la trilogie de Moite, son interprétation Disquienne du phénomène de la révolution industrielle, n’était pas simplement au départ un projet trop important et dense pour que Terry Pratchett puisse en faire un seul roman ou deux. Ce qui l’a obligé à considérablement diluer l’arc de son protagoniste et de ses péripéties, quitte à remplir quelques creux et trous d’intrigue avec des blagues, des saynètes et des dialogues d’exposition bien camouflés, comme à son habitude, mais à des échelles beaucoup plus importantes, quitte à perdre un peu en efficacité sur l’ensemble. Parce qu’il faut bien admettre qu’une fois le concept de timbres comme monnaie de facto bien installé avec Timbré, la mise en place de la monnaie papier dans Monnayé parait presque fade, en terme événementiel ; on comprend très vite que la philatélie et la numismatique sont les deux faces d’un même papier imprimé. Pas pour dire qu’on s’ennuie, c’est juste qu’on est en terrain familier, contrairement à d’habitude ; les problèmes que rencontrent Moite ne sont pas vraiment nouveaux, ils lui tombent juste sur un autre coin de la tronche. De la même manière, on comprend assez vite que la famille Prodigue n’est guère qu’un ersatz démultiplié de Jeanlon Sylvère, avec un peu plus de mépris encore pour ce qu’elle représente, Cosmo en tête.

« La ruse peut remplacer la réflexion jusqu’à un certain point, et ensuite on meurt. »

Et à ce sujet, il faut bien dire que l’aigreur initiale ayant inspiré Timbré n’a pas quitté Terry Pratchett.

Comprenons nous bien. Cosmo et Pucci Prodigue – et surtout ce qu’iels représentent – méritent tout le mépris du monde, et une bonne partie du sort que leur réserve Pratchett, comme souvent avec les puissant·e·s qu’il brocarde au travers de ses antagonistes. Cosmo, en particulier, représente extrêmement bien ces mauvais riches qui confondent les apparences avec la réalité du pouvoir, qui ont de l’éducation mais aucun discernement, ne sachant aucunement canaliser leurs pulsions et pensant que le monde leur est dû parce qu’ils ont les moyens de l’acheter. À l’instar de tous les méchant·e·s de l’auteur, c’est avant tout leur stupidité, leur avidité et leur vacuité qu’il attaque avec succès ; on aime se moquer d’iels parce qu’iels le méritent, et au final, iels sont toujours puni·e·s à la hauteur de leurs pêchés, et c’est très bien. C’est le principe de la satire, on tape vers le haut, pas vers le bas. Vous connaissez la citation.

Pour autant, je trouve que ça va peut-être un peu loin avec Pucci, surtout au niveau du physique. C’est assez bizarre, parce que ce n’est pas la première fois que Pratchett fait de l’humour sur le sujet, mais je crois, jamais de façon aussi frontale et… méchante, il faut bien le dire, là où il tachait d’être un peu plus tendre. J’ai déjà pu lui reprocher une certaine grossophobie latente s’exprimant parfois, malheureusement, de façon un peu plus explicite, tout en la nuançant un peu par le poids d’une culture qui y a poussé des générations entières de façon bêtement grégaire. Ça n’excuse certes pas grand chose, il s’est semble-t-il déconstruit sur beaucoup de sujets, il est dommage qu’il n’ait pas saisi ce sujet en route non plus. Mais n’empêche que c’est bien la première fois, je crois, qu’il attaque aussi cruellement un personnage d’une telle façon, aussi gratuitement, là où le personnage aurait sans doute été beaucoup plus intéressant à attaquer sur d’autres aspects, et d’une façon beaucoup moins simpliste.

C’est la première fois que j’ai l’impression que Pratchett avait un compte personnel à régler et qu’il s’est un peu oublié en passant. C’est dommage.

« […] les gens n’aiment pas le changement. Mais il suffit de procéder au changement suffisamment vite, et on passe de normalité à un autre. »

Et puisqu’on parle de choses dommages, autant rester dans le sujet des trucs qui m’ont gêné dans ce volume, avec Gladys. Ou plutôt le traitement de Gladys. Et c’est terrible, parce que pour un personnage qu’on ne croise en tout et pour tout que cinq ou six fois dans le roman, son traitement in fine très maladroit de l’auteur est sans doute ce que je vais le plus retenir du bouquin. Même si, je l’avoue, je suis assez soulagé de ne devoir condamner son traitement qu’à devoir être considéré comme malhabile à mes yeux, parce qu’au tout début du roman, j’ai autrement flipper de devoir pour une fois devoir dire que cette fois, PTerry avait juste merdé dans les grandes largeurs. Le truc, c’est qu’un personnage comme Gladys, après un personnage comme Hilare Petitcul ou un roman comme Le Régiment Monstrueux, ça ressemblait initialement à un retour en arrière terrible, et à un désaveu abject de l’auteur par lui-même. Lire Terry Pratchett parler d’un golem s’identifiant de manière féminine comme le symptôme d’une « folie contagieuse », c’était tout simplement affreux, parce que ça ne cadrait absolument pas avec lui et l’image que je m’en fais. D’autant plus affreux que dans le contexte d’un bouquin comme Monnayé qui fleure parfois un peu trop le « c’était quand même un peu mieux avant » ou le « le progrès c’est bien mais point trop n’en faut quand même pour pas foutre le boxon » ; il faut bien dire que je n’excluais pas l’idée de devoir concéder que sur la fin des Annales, Terry Pratchett s’était un peu perdu en route, aussi douloureux que ce soit.

Fort heureusement, donc, au fil des rencontres avec Gladys et des réflexions que son identité de genre suscitent chez Moite Von Lipwig, on comprend que le propos de l’auteur ne concerne pas tant cette identité de genre, finalement très vite acceptée comme telle. Les pronoms lui correspondants lui sont très vite et aisément assignés, les seules exceptions naissant de ponctuelles et compréhensibles confusions, étant donné que les golems, au départ, n’ont pas de genre à proprement parler ; ils sont juste bêtement et à tort considérés par défaut comme mâles. Non, le souci avec Gladys est ailleurs, et il ne dépend finalement même directement pas d’elle.

Le souci avec Gladys réside en fait dans son expression de genre, et le fait que cette dernière lui est en fait imposée par son environnement humain immédiat ; à savoir des femmes un peu trop vieux jeu dont le féminisme n’est pas à jour. Et forcément, c’est un sujet super compliqué, qui ne peut pas être traité aussi superficiellement au sein d’un roman aussi long et dense parlant de sujets tout autres, même par un Terry Pratchett, qui est, il ne faut pas l’oublier, un vieux mec blanc. Quand même. Et pour une fois, je pense qu’il fait l’erreur de le traiter sur le ton humoristique d’abord, avec des touches de sérieux, là où il procédait à l’inverse auparavant, comme avec Hilare, par exemple. Peut-être avec une forme de complaisance avec lui-même, finalement. Et du coup, si je comprends le fonds de son argument, à savoir que pour toute personne en cours d’émancipation et de découverte de soi, il ne faut pas prendre pour argent comptant tous les avis sur les questions les concernant, qu’il faut prendre le temps et le recul nécessaire pour mettre en pratique le moindre conseil ou le moindre principe dans le respect de l’auto-détermination… Bah c’est quand même présenté de façon pas très maline. Rien de grave, fondamentalement, à l’aune de toutes les dingueries potentielles et néfastes qu’il aurait pu sortir ; c’est surtout un problème de formulation et d’articulation de l’argumentaire, plus maladroit qu’autre chose.

N’empêche que c’est là, et que c’est un peu à l’image du roman lui-même : le fonds est toujours bon, c’est juste l’exécution qui pêche un peu par rapport à d’habitude. Je suis déçu parce que je sais qu’il pouvait faire mieux, pas parce que c’est pas bon en soi.

« […]l’or n’a que la valeur qu’on veut bien lui accorder, non ?

– L’agent monétaire dans une mine d’or, c’est la pioche. »

Après, malgré certaines apparences, je ne suis pas non plus déprimé face à ma lecture, l’essentiel y est préservé, en tenant compte de la continuité avec Timbré que j’évoquais plus haut. Même s’il n’a en soi rien de bien révolutionnaire – selon une définition donnée de révolutionnaire – ce roman propose quand même une vision intéressante du système monétaire actuel et nous rappelle à juste titre que l’argent n’existe pas en dehors de la valeur qu’on lui accorde, qu’il n’est finalement qu’une invention sur laquelle nous sommes collectivement arrivés à un consensus. Questionner la prééminence de l’or de la manière dont le fait Terry Pratchett, c’est finalement questionner un système qui va au-delà du système monétaire lui-même. Alors forcément, étant donné le paradigme de réflexion dans lequel l’auteur nous plonge, il n’est pas question de plonger trop profondément non plus, mais il demeure toujours agréable de lire une vision aussi collectiviste et optimiste de la cité, au travers de la vision du Patricien et donc de son créateur, basée sur des services publics forts. C’est bête, mais ça fait du bien à lire.

Tout comme, mine de rien, Terry Pratchett reste tranquillement balaise en réussissant à créer avec les golems une analogie multiple et solide. Il fait d’eux tout à la fois les symboles de l’automatisation du travail, aussi potentiellement profitable que dangereuse, ceux de nouvelles sources d’énergie, bénéficiant à tou·te·s, mais aussi et surtout de l’arme nucléaire, casant au passage une petite métaphore du principe de Destruction Mutuelle Assurée. Et ce n’est pas tant l’analogie en elle-même qui me fascine que la facilité avec laquelle Terry Pratchett l’inclut à un récit qui pour sa majorité est extrêmement léger dans son ton et ses implications.

« Pas question de conquérir une autre cochonnerie d’empire tant que je serai Patricien. Nous venons juste de nous remettre du dernier. »

Bref, même quand il est pas forcément au top, je trouve que mon cher PTerry est quand même au top. Appelez ça un biais, appelez ça le talent, faites comme vous voulez ; mais il demeure que même quand j’ai des vrais reproches à lui formuler, cet auteur est capable de me convaincre qu’il est et reste exceptionnel. Que voulez vous, au sein des Annales, même ses romans les moins réussis restent des succès. Et bon, je rangerais Monnayé dans cette catégorie. Pas le plus inspiré, pas le plus fourni en citations qui claquent, pas le plus thématiquement et conceptuellement dense, mais quand même assez amusant, humain et réfléchi pour être plaisant. Ça me console pas mal de ma relative déception.

Et j’ai bien besoin de ce sentiment, puisque le prochain roman des Annales, c’est de mémoire le seul que j’ai trouvé à la limite du moyen lors de ma première lecture, et j’avoue que depuis le début du Tour du Disque, je ne suis pas serein à l’idée de m’y confronter de nouveau.

Rendez-vous pour Allez les mages ! dans un peu moins longtemps, et pour un résultat plus plaisant encore, je l’espère.

Vous qui êtes de fidèles lecteurs de ce blog vous connaissez déjà Moite von Lipwig, alias Albert Paillon. Mais si, souvenez-vous, c’est cet ancien escroc que le seigneur Vétérini avait obligé à devenir Directeur des Postes. C’était dans Timbré.

Et bien revoilà Moite. Et le problème est que notre ami s’emmerde. La poste tourne à plein régime, sans qu’il ait à faire un de ces numéros de funambule qui seuls semblent donner du sens à sa vie. Par chance, si l’on peut dire, la vieille propriétaire de la banque royale d’Ankh-Morpork arrive en fin de parcours, et tous ses héritiers potentiels sont idiots ou cupides ou méchants ; et souvent les trois à la fois. Vétérini décide alors que c’est un poste où Moite van Lipwig devrait faire merveille. Pour ce qui est de donner du piquant, il suffit de savoir qu’en mourant, la vieille va léguer ses 51 % de la banque à son chien (qui devient Président), et nommer Moite gardien du Président. Elle va également passer un contrat à la guilde des assassins : si son chéri canin meurt de mort non naturelle, il faut abattre Moite. Sachant que le chien-chien est le seul obstacle entre les héritiers et le magot, la vie de notre ami risque de devenir très, très intéressante …

C’est au tour de la finance de passer à la moulinette pratchienne. Autant dire qu’elle va en voir de toutes les couleurs, et que sous couvert de balancer des grosses blagues sur un monde qui, bien entendu, n’a rien à voir avec le nôtre on lit des choses du style :

« C’était effectivement ce qu’on appelait une « vieille fortune », donc une fortune acquise si loin dans le passé que les forfaits qui avaient au départ rempli les coffres étaient désormais historiquement hors sujet ».

Une petite restriction, l’intrigue est un peu moins réussie que d’habitude.

Reste … tout le reste justement. A commencer par la galerie de personnages parmi lesquels on peut citer, entre autres, la famille des banquiers (particulièrement gratinée), un golem qui découvre sa féminité en lisant des manuels de savoir vivre un rien désuets, un comptable, très très comptable etc … La faune pratchienne habituelle, si exotique, si farfelue et, en y réfléchissant un tout petit peu, si quotidienne.

L’humour à la fois décalé et très pertinent est là, bien sûr. Et puis cette impression délicieusement troublante que ce petit monde tellement loufoque, produit d’une imagination délirante est étonnamment proche du nôtre.

Petit bonus, pour nos gouvernant et autres mous du bulbe, au détour d’une blague, Terry Pratchett que décidément j’aime de plus en plus énonce une vérité première un peu oubliée : c’est le travail qui produit la richesse.

Non ? Si !

Livraison soignée

Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires

et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres

romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé

Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés