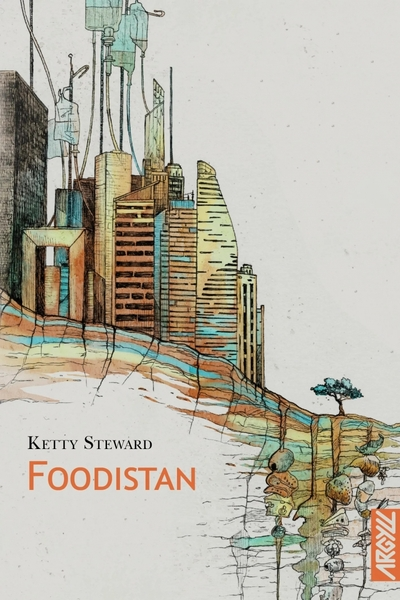

Foodistan

Résumé éditeur

livré en 5 jours

l’avis des lecteurs

Les éditions Argyll ont lancé leur collection RéciFs en septembre avec 2 novellas d’autrices étrangères. La première novella en langue française vient de paraître : Foodistan de Ketty Steward. Cette dernière est une adepte des récits courts et cet ouvrage est plus un recueil de nouvelles qu’un roman court à proprement parler. Ketty Steward reprend d’ailleurs deux textes précédemment publiés : Light (parue dans le Ventre et L’Oreille) et Gustibus (parue dans l’anthologie Marmite et Micro-Ondes).

Avec les titres des ouvrages où sont parues précédemment ces nouvelles, on comprend vite qu’il est question de nourriture. Ketty Steward imagine un « monde d’après », suite à une pandémie qui a engendré la Faim du monde. La France est ainsi devenue le Foodistan dans ce monde post-apérolyptique, où des changements culinaires et linguistiques ont eu lieu. Ketty Steward s’amuse à jouer avec le langage, et la satiété a remplacé la société, la vanille la famille et bien d’autres jeux de mots encore. Les anciennes divisions sociales ont disparu, remplacées par des régimes alimentaires. Cette nouvelle satiété n’est pas pour autant parfaite, les inégalités subsistent et le Gratin représente les plus fortunés, tandis que les Reliefs sont les plus démunis.

Le récit suit en fil rouge le personnage de Maelle Aromy qui exerce le métier de serrurière, ce qui lui permet de connaître et d’étudier les habitudes alimentaires de toutes les catégories de la satiété. Elle va en faire un livre de recettes. Le livre alterne ainsi entre des récits courts sur Maelle, des textes plus poétiques, des recettes de cuisine (inspirées de la SF)…Le tout parsemé de jeux sur le vocabulaire à base de détournements culinaires. Le livre gagnerait à être relu car à la première lecture, on ne voit pas forcément tous les jeux de mots, sur le langage, le style. Au travers de ces différentes histoires, l’autrice nous dépeint un monde plein d’injonctions, de régimes spéciaux et pointe les traits de notre société en les poussant à l’extrême. Ketty Stewart dissèque habilement et avec un humour proche de l’absurde les travers de notre société.

Foodistan est ainsi un livre très original qui offre une belle réflexion sur notre société, ainsi qu’un jeu sur le langage très impressionnants et savoureux. On sourit, se questionne, se prend à rêver d’un autre monde.

Comme quoi c’est vraiment pas la taille qui compte : ce petit bouquin m’a mis une rare tannée.

C’est intégré maintenant, même si c’est espièglement hyperbolique ; avec Argyll, pour moi, c’est une chance sur deux. Et j’aurais d’instinct placé ce Foodistan du bon côté de la pièce, parce que j’ai un assez bon historique avec Ketty Steward. Notamment avec son excellent Évangile selon Myriam qui vit plus ou moins gratuitement dans ma tête depuis ma première lecture.

Sauf que, ouais, là, non. Et ça m’embête doublement. D’abord parce que j’aurais préféré, comme toujours, apprécier ma lecture plutôt qu’avoir à expliquer pourquoi l’alchimie n’a pas opéré. Et ensuite parce que pour une fois, ici, il ne va pas tant être question de verbaliser une rencontre qui n’a pas eu lieu ou une simple mais regrettable incompatibilité d’humeurs artistiques. Ici, je dois bien admettre qu’on est dans une situation où je trouve vraiment que ce n’est pas bon. Ou plus diplomatiquement, a minima, le genre d’œuvre dont je me sens agressivement étranger, littérairement parlant.

Et je déteste devoir écrire ce genre de chronique, pour ce qu’il peut me donner à moi-même l’impression de me donner une hauteur que je ne souhaite ni ne mérite, et qui dans mon prisme ne devrait pas exister de toute manière. Mais je me trouverais malhonnête de ne pas le faire et de vous jouer pour de faux la partition de la subjectivité meurtrie que je joue ici régulièrement pour de vrai. J’aime pas faire semblant.

Expliquons donc.

Quant à identifier la cause principale de mon mécontentement, j’hésite. Ce texte a pour moi un problème structurel, un problème stylistique et un problème thématique.

Et je pense que puisque c’est celui qui m’a frappé d’emblée, on va commencer par le problème stylistique. Qui est, ironiquement, je pense, le plus complexe à décortiquer sans tomber dans une forme de dédain auquel je ne souscris pas moi-même. Mais voilà. Vous le savez, la poésie et moi, ça fait deux. Je suis un indécrottable matérialiste, et j’ai un regard bien plus analytique qu’émotionnel sur les choses, surtout quand il s’agit de littérature – je suis désolé de le répéter à chaque chronique – aussi triste que je puisse le considérer. Bon, et Ketty Steward, c’est pas nouveau, elle a une appétence pour la poésie qui n’est ni nouvelle ni surprenante ; c’est juste qu’ici, dans le contexte qu’elle choisit, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout, et qu’elle a très mal dosé.

Et c’est dommage, parce que si je suis très client du travail sur la langue comme marqueur d’altérité, y compris dans un contexte diégétique post-apocalyptique ; mais à mes yeux, il manque ici un travail transitionnel, d’explication plus profonde des évolutions langagières dont est censé rendre compte le texte de l’autrice. Ici, j’ai eu le sentiment que les stricts remplacements qu’elle a choisi d’opérer sonnent creux, manquent en quelque sorte de substance. Nous reviendrons sur le concept central du texte supposant un basculement social complet autour de la nourriture, en faisant le pilier culturel central de l’entièreté du monde ayant survécu à « la Faim » qui est un autre problème, mais il me faut l’évoquer ; puisque c’est selon moi l’unique explication nourrissant le basculement de « famille » vers « vanille », de « crise » vers « cerise » ou de « société » vers « satiété », exemples parmi tant d’autres. Et comme je le disais, je trouve que ça manque d’un cheminement, de quelque chose de concret pour vraiment expliquer ou illustrer comment on est venu, apparemment en très peu de temps, à l’échelle de plusieurs civilisations, à simplement remplacer ces mots initiaux parfaitement fonctionnels par d’autres, au prétexte que ces derniers évoquent le champ lexical de la nourriture.

Et du coup, puisqu’il manque pour moi d’éléments matériels dans cet univers pour justifier de ces changements, je n’ai pas cessé d’être sorti du récit, le temps de comprendre à quel mot initial ces changements faisaient référence à chaque fois qu’un nouveau mot faisait irruption dans le récit. Et puisque je parlais de poésie, et que j’imagine que c’est à cet art qu’il faut faire référence pour expliquer au moins en partie ces choix de la part de Ketty Steward, je dois bien dire qu’au delà de mon propre manque d’appétence pour cet art, je trouve surtout que le côté « jeux de mots » un peu gratuit de l’affaire me semble jurer avec l’ambiance promise par le genre mobilisé par l’autrice. C’est peut-être très personnel, mais je dois bien admettre que quand on me parle de reconstruction socio-politique du monde après un « apérolypse » et qu’on me mentionne comme base argumentative le mythe de la Tour de Babibel, c’est pas pour la jouer psycho-rigide, mais je trouve que ça ne fait pas sérieux.

Parce que c’est ça le truc : il a des choses à dire, ce texte, et pas des mauvaises choses, en plus. Mais, et j’en viens donc à ma critique plus thématique, là non plus, je dois bien dire que le compte n’y est pas vraiment. Et mon problème ici se divise en deux face d’une même pièce. Le premier aspect, c’est comme je l’ai dit avant, que le prétexte de « la Faim » me paraît extrêmement nébuleux. Si on a quelques éléments dispersés çà et là le long du récit qui expliquent et illustrent qu’après un déclin alimentaire généralisé sur le globe, il a fallu restructurer la « satiété » humaine en profondeur afin de collectivement s’en sortir, je trouve que ça manque quand même sacrément de choses à vraiment se mettre sous la dent en termes science-fictifs. Ce à quoi on a droit, je trouve, c’est surtout un regard dédaigneux – bien qu’extrêmement justifié – sur notre modèle de consommation et de vie contemporain, depuis le futur dépeint par Ketty Steward, mais pas grand chose d’autre. Quelle Faim, prenant quelle forme, ayant quelles conséquences sur le modèle productif, ayant quelles conséquences pour les gens vivant sous la coup de l’économie agro-alimentaire, on n’en sait rien. Je comprends qu’on ne puisse pas être passionné·e par ces questionnements logistiques, et que la SF peut plus souvent qu’à son tour sombrer dans un nombrilisme technobabblique aussi ennuyeux que contre-productif, et je ne suis pas spécialement client de ces dérives non plus ; mais j’en aurais bien voulu un petit peu, ici. Pas grand chose, hein, mais juste quelques illustrations du basculement, un regard matériel sur les conditions de la restructuration que vante ce nouveau modèle du Foodistan ; et surtout une justification logique à ce recentrage culturel massif autour de la nourriture qui m’a par moments évoqué la place que peut prendre un certain jeu de cartes dans l’univers de Yu-Gi-Oh! (pardonnez moi, on a les références qu’on peut). C’est pas que ce serait un problème en soi, mais dans un cadre aussi réaliste, sous le patronage d’une anticipation extrêmement concrète et proche, avec un délai culturel si court pour l’établir, j’ai plus souvent eu l’impression de lire un exercice oulipien qu’un réel travail d’anticipation.

Ce qui m’amène au deuxième aspect de ma gêne, à savoir l’absence de réelles propositions pour illustrer ce qu’il y a de mieux à faire, au delà de quelques éléments esquissés par la narration, souvent réduits, je trouve à leur plus pure expression symbolique ou poétique ; c’est plus probablement un choix qui me déplait qu’une réelle lacune, mais ça me fait quand même cet effet. Des tribus pour désigner tous les nouveaux régimes alimentaires, d’accord, mais organisés comment, exactement, dans quelles conditions de production ? Comment a été restructurée la chaîne alimentaire mondiale pour permettre à tous ces nouveaux modèles d’émerger ? On sait comment ont été renommés le Royaume Uni et les États-Unis, mais quid de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie ; quelles sont leurs places dans le nouveau monde ?

Beaucoup trop de questions qui restent sans réponse et que je n’aurais jamais dû avoir à me poser dans un récit plus consistant. Là aussi, je conçois que l’objectif n’était sans doute pas de produire un récit exhaustif et technique, avec des considérations plus éthérées et esthétiques, mais je ne peux pas m’empêcher de penser que quand on s’attaque à un genre comme celui de l’anticipation, on signe aussi pour des contraintes techniques et bassement pragmatiques. Et de fait, le choix de l’axe plus poétique et très occidentalo-centré par Ketty Steward fait qu’à mes yeux, son texte prête beaucoup trop le flanc à tous ces questionnements pour qui a un tant soit peu de cet appétit science-fictif plus traditionnel. Comme moi, donc.

Et enfin, ce qui, je crois, m’a malgré tout le plus frustré, mais qui est le plus simple à résumer ; le problème structurel.

En le commençant, j’ai cru que ce bouquin était un fix-up. Puis j’ai cru que c’était une novella au format singulier. Puis j’ai recru que c’était un fix-up. Et puis j’ai rien compris. Alors là encore, il est facile de blâmer mon non-goût pour la poésie et mon côté phillistin basique ne sachant se nourrir que d’histoires ; mais les interludes sous forme de listes, les recettes de cuisine dont les titres sont des hommages limités à de grandes œuvres littéraires de SF, les extraits de manuel d’étiquette de la table datant d’avant la Faim, ou les essais du futur consacrés à notre culture présente… J’ai du mal.

J’ai du mal parce que ça fait beaucoup de distractions du cœur du texte et des parts les plus narratives du récit de Ketty Steward. Et ça crée un sacré déséquilibre à l’aune de l’ouvrage entier, me donnant le sentiment de ne jamais savoir sur quel pied danser. Critique frontale de la surconsommation contemporaine, attaque mordante des inégalités capitalistes, réflexion sur les rapports de domination masculine au sein du monde culinaire, tentative d’invention d’une société post-consumériste au travers du regard d’une de ses actrices, exercice de style poétique ; Foodistan est tout ça et rien de tout ça à la fois, ne faisant qu’esquisser les pistes que l’autrice se refuse finalement à explorer réellement. Le truc, c’est qu’à aucun moment je n’ai réussi à vraiment saisir le moindre élément cohérent pour faire liant entre tous ces aspects du travail de l’autrice ; je n’ai jamais pu me défaire d’une impression d’un patchwork disparate, avec des sections numérotés qui se suivaient sans toutes réellement se répondre, ou alors de façon très limitée. Dès qu’une idée esquissée par Ketty Steward s’annonçait, elle était immédiatement chassée par une fin de chapitre ou par une autre idée, souvent d’ailleurs sous une autre forme expression formelle, ajoutant à ma confusion et, je dois bien le dire, à mon agacement, en rien aidé par les autres aspects que j’ai déjà évoqués dans les paragraphes précédents.

Voilà. Ça ne l’a pas fait, du tout. Au delà de considérations que j’admets être purement personnelles, notamment du côté de la poésie et de la symbolique surmobilisées, il y a je trouve dans ce Foodistan une inconsistance technique et narrative beaucoup trop lourde pour que je m’estime satisfait ; et je suis d’autant plus frustré que je pense que les valeurs défendues par Ketty Steward, autant qu’une partie de ses intentions littéraires, sont les mêmes que moi. J’aurais aimé aimer un texte comme celui-là, mais ce n’est pas possible en l’état : il n’y a pas assez, dans tous les domaines.

[EDIT : Je me rends compte avec un retard regrettable qu’en fait il n’aurait fallu à ce texte qu’une seule modification majeure pour me plaire ou du moins me convaincre de sa démarche : un changement de cadrage. Si le Foodistan avait été un pays imaginaire détaché de notre réalité et de nos conditions actuelles d’existence, de la fantasy, même urbaine, au lieu d’une science fiction d’anticipation, je lui aurais pardonné toutes ses petites lubies, parce que détachées d’une quelconque volonté matérialiste. Je n’aurais pas été parasité comme je l’ai été ici par des besoins de sérieux et de cohérence. Et j’aurais pu profiter des jeux de mots pour ce qu’ils étaient.]

Une chance sur deux.

J’aurais sans doute plus de chance la prochaine fois.

Livraison soignée

Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires

et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres

romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé

Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés